今年(2022年)の10月1日、元プロレスラーのアントニオ猪木が逝去しました。プロ野球の長嶋茂雄やプロレスのアントニオ猪木は、戦争に負けて未来に希望を持てなくなった日本人に夢と希望を与えたスターでした。今では彼らを超える野球選手やプロレスラー、あるいは格闘家もあらわれたかも知れませんが、それでも長嶋や猪木が特別と感じられるのは、こうした「非常に厳しい時代の日本人に夢と希望を与えた」というコンテキストがあるからではないでしょうか。

今回は、アントニオ猪木追悼として、プロレスラーとしてのアントニオ猪木の歴史を振り返りながら、猪木や猪木に関係したプロレスラーの入場テーマ曲を、そのオリジナル音源や収録レコードとともに紹介させていただきます。

■ドリー・ファンク・ジュニア:スピニング・トー・ホールド

収録:クリエイション【ピュア・エレクトリック・ソウル】1977

1960年に力道山からスカウトされた事から、プロレスラー猪木の物語が始まりました。入門した日本プロでの猪木の練習量は凄まじく、多くの選手が逃げ出すカール・ゴッチの過酷なトレーニングですら、当のゴッチが「もうやめろ」と言うまでやめない鬼気迫るものだったそうです。高専柔道、レスリング、柔道、相撲といった様々な格闘技経験者の集まる中、猪木は入門数年にして道場ナンバーワンの異名をとりました。

しかし実力がものをいう道場と、人気や権力がものをいう興行は別。力道山の死後、日本プロレスの世間向けトップ・レスラーは馬場。しかし長く続いたこの状況を覆す事になった試合が、1969年12月2日に生まれます。NWA 世界王者ドリー・ファンク・ジュニアと猪木のタイトル・マッチですが、猪木本人もこれがもっとも印象に残っている試合だったそうです。

この試合が行われた頃は、まだ選手それぞれに入場テーマが充てられておらず、ドリー・ファンク・ジュニア、そして弟のテリー・ファンクの入場テーマとして「スピニング・トー・ホールド」が使われるようになったのは後年の事。

往年のプロレス・ファンであれば知らぬ者はいない名曲ですが、このロック・フュージョンを演奏したのは意外にも日本のバンドでした。演奏はクリエイションで、あの軽快な旋律を刻んだのはギタリスト竹田和夫、黎明期Jロックの生んだ名ギタリストのひとりです。アルバム『ピュア・エレクトリック・ソウル』に収録されています。

■ミル・マスカラス:Sky High

収録:Jigsaw【Sky High】1975

力道山亡き後、会社の金を使いこんで夜の銀座にくり出す放蕩三昧の幹部を批判した事で、猪木は日本プロレスを追放されます。行く場所のなくなった猪木は、追放直前に結婚した女優・倍賞美津子や、猪木についてきた若手レスラーとともに新日本プロレスを設立。一方の馬場もほどなくして全日本プロレスを設立し、腐敗した日プロはあえなく消滅。ここから日本のプロレスは猪木の新日と馬場の全日の二大団体を軸として全盛期を迎えます。

力道山時代の日プロの遺産ともいえる、当時の米プロレス界最大勢力のNWAとのパイプを引き継いだのは全日で、結果デストロイヤーやミル・マスカラスといったNWA所属の人気選手と猪木は戦う事すら出来なくなります。それだけに猪木とマスカラスが試合をしていたこと自体が意外でもありますが、実は日本プロレス時代の71年に一度だけシングル・マッチが行われています。結果は猪木の完勝ですが、日本人がシングル・マッチでマスカラスに完勝したのは猪木だけです。マスカラスは負けブックを許してくれないんですね。

覆面レスラー・ブームを巻き起こしたミル・マスカラスのテーマとして有名な「スカイ・ハイ」は、イギリスのポップ・ロック・バンドであるジグソーによるもの。ジグソーはデビュー当初こそブルース・ロックに近い音楽を演奏していましたが、残念ながら十分なセールスを残すことが出来ず、フィリップ社BASF といったレコード会社との契約が次々に切られます。ここで自主レーベルSplashを立ち上げるとともに音楽性をポップに変え、その第一弾シングルとして発表した曲が「スカイ・ハイ」が大当たりしました。映画『The Man from Hong Kong』(日本未公開)の主題歌に使われたのが要因と言われていますが、こと日本に関しては間違いなく「マスカラスの入場曲」として有名になったことは間違いありません。

■アントニオ猪木:Ali Bombaye

収録:George benson, Mandrill, and Michael Masser【Muhammed Ali in “The Greatest” Original Soundtrack】1977

プロレスに残した猪木の功績はあまりに多いですが、猪木以降につながった歴史を基準にするなら、その最大のものは総合格闘技の道を開いた事にあったのではないでしょうか。真剣勝負の道場ナンバーワンの猪木にしてみれば、プロレスが八百長と呼ばれ続ける事が許せなかったのかも知れません。また、興行戦争となった全日本プロレスとの差別化、道場ではスパーリングにすら参加しなかったという馬場への対抗心もあったでしょう。こういうものが猪木を格闘色の強いプロレスと駆り立てた事は、想像に難くありません。

1976年から80年にかけ、猪木は「格闘技世界一決定戦」の名のもと、プロレス以外の格闘家との戦いを続けました。その中で真剣勝負であったと言われるものが2(または3)試合ありますが、中でも有名なものが、プロボクシング現役ヘビー級王者であったモハメッド・アリとの闘いです。引き分けに終わったこの試合は「世紀の凡戦」とも揶揄されましたが、この時に猪木が使った「寝て戦う」という手法は、現在の総合格闘技ではグラップラーの戦術のひとつになっています。

猪木の入場曲として有名な「Ali Bombaye」は、ラテン・ロック・バンドのマンドリルが、アリのドキュメンタリー映画『ザ・グレイテスト』で演奏したもので、よってコールが「猪木」ではなく「アリ」。オリジナル曲がそうなっている事は勿論ですが、この曲が猪木の入場曲として使われるようになった当初にリリースされたEP盤(「世界の名レフリー」レッド・シューズ・ドゥーガンが猪木の手を挙げたジャケット、またアリと猪木の写真が切り抜かれたジャケットの2種)も、オリジナルを使用しているため、コールが「アリ」となっています。なお、「Ali Bombaye」にはパート2も存在するのですが、このアレンジが素晴らしく、パート1とセットになってこの曲の素晴らしさが初めてわかると思っています。ぜひパート2も聴いてみて欲しいです。

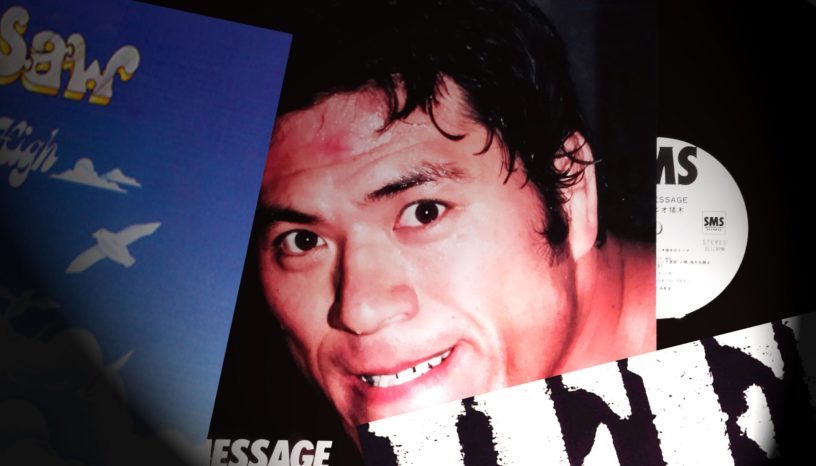

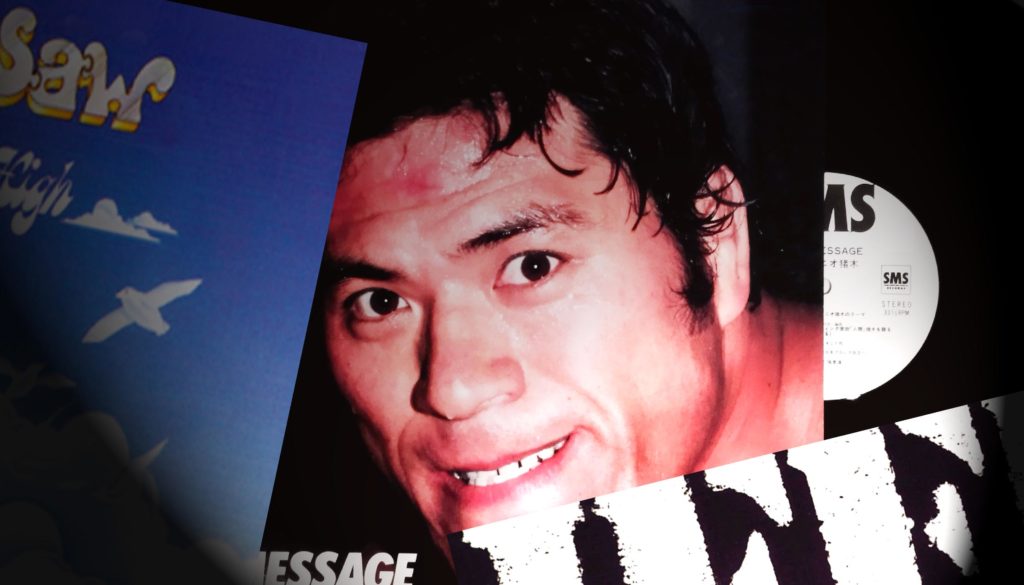

■アントニオ猪木:炎のファイター

収録:アントニオ猪木とザ・ファイターズ【炎のファイター アントニオ猪木のテーマ】1977, EP

会場では「猪木」コールであるのにレコードは「アリ」コールである事。そして恐らく原盤権の問題なども踏まえ、コールを「猪木」コールにしたEPもリリースされました。猪木がファイティング・ポーズを取り、豹の絵があしらわれたものがそれです。

このシングル盤は日本人ミュージシャンによって再演されたものですが、その完成度は侮れません。当時はプロレスが空前のブームとなった事もあり、日本人スタジオ・ミュージシャンにも猪木ファンは少なくない状態でしたが、もしかするとそれがこの高い完成度に繋がったのかも知れません。録音スタジオに来て初めて楽譜を見たのではなく、楽譜を見る前からどのように演奏すればよいのかが分かっていたかのような演奏です。

またシングルB面「いつも一緒に」は、猪木夫人であった倍賞美津子が「Ali Bombaye」に詞をつけて歌ったもの。借金だるまでの船出となった新日本プロレスの猪木に向かって、「あなた一人ぐらい私が食わせてあげるから」と叱咤激励し、またアリ戦を通じて億単位の借金を抱えた猪木を、金銭面でも仕事面でも精神面でも支え続けた倍賞美津子は女の鏡。よもやこんな二人が離婚する事になろうとは、思ってもみませんでした。夫婦の絆なんて一度歯車が狂えばまるで転がる石のよう、こわいです。

■アブドーラ・ザ・ブッチャー:One Of These Days

収録:Pink Floyd【Meddle】1971

新日と全日の抗争合戦は熾烈を極め、ついには外人選手の引き抜き合戦にまで発展しました。その嚆矢となったのが、新日が全日より引き抜いた大物外国人アブドーラ・ザ・ブッチャーでした。

日本で使われたブッチャーのテーマ曲も有名、プログレッシヴ・ロック・バンドであるピンク・フロイドが演奏した「One Of These Days」(邦題「吹けよ風、呼べよ嵐」)です。エレクトリック・ベースの低音が鳴り響き、ロックにとってまだ新しい楽器であったシンセサイザーが和音を鳴らし…音だけを聴いても魅力的な音楽ですが、これがブッチャーと絡められると、悪役プロレスラーの恐怖と、「何か自分が知らない凄いことが起きるのかも知れない」という未知への期待を感じさせるような、素晴らしい効果を生み出していたように思います。

■アニマル浜口:Zero To Sixty In Five

収録:Pablo Cruise【Lifeline】1976

異種格闘技戦が終わると、猪木の戦いは日本プロレラー同士の抗争へと移りました。それ以前にも、国際プロレスのストロング小林戦、因縁深い元日本プロレスの大木金太郎戦などの果し合いのような試合がありましたが、それが団体抗争にまでつながったのは、国際プロレスとの抗争からです。ここで猪木は1対3の戦いに挑みましたが、その敵のひとりがアニマル浜口でした。この戦い、3人をまとめて相手にする猪木もすごかったですが、屈辱のアングルで負けブックを吞まされる国際軍団の3人の生き様にも、男の人生のあり方を感じさせられました。

アマレス出身ながら、アニマル浜口はつねに引き立て役や悪役を演じさせられたレスラーでした。噛みつきをはじめとした泥臭いプロレスに徹したわけですが、しかし入場テーマ「Zero To Sixty In Five」は実に爽快なインストでした。これは、70年代にヒットしたサーフィン映画『フリーライド』に使われた曲で、演奏はアメリカ西海岸でクロスオーバー寄りのロックを演奏していたパブロ・クルーズ。映画でこの曲が使用されたことが契機となり、曲だけでなくバンド自体がアメリカ西海岸のサーファーの間で大人気となりました。さわやかでありつつ躍動感のある大名曲なので、子供のころは「この曲、タイガーマスクや藤波辰爾の方が似合ってるな」と思ったものでした。

■新日本プロレス、次期シリーズ参加選手紹介:Star Cycle

収録:Jeff Beck【There And Back】1980

昭和時代の日本のプロレス興行は、旅芸人の一座のように全国を巡業するもの。形式としてはシリーズの目玉となる外国人レスラーが用意され、シリーズを通してこの外人レスラーの強さや凶悪さがアピールされて因縁が深まり、シリーズ最終戦でヒーローとの決着戦が行われるというものでした。プロレスでもプロ野球でもそうでしょうが、いちばん難しいのが決着戦の行われた後です。勝負がついたところで、観戦を卒業してしまうファンが生まれてしまうのですよね。

それを防ぐためでしょう、かつての新日プロのテレビ放送では、シリーズ最終戦で次期シリーズ参加選手の紹介VTRが流されていましたが、それは「次のシリーズはもっと面白そうだ」と思わせるほど魅力的に作られていました。そこで使われていた音楽が、フュージョン期ジェフ・ベックの名曲「Star Cycle」。ヤン・ハマーのシンセ・ベースが特徴的なリフを刻み、ジェフ・ベックのギターが冴えわたります。実は私、ジェフ・ベック最高傑作は「スキャッター・ブレイン」ではなくこの曲だと思っているのですが、それは間違いなくワールド・プロレスリング中継の影響です。

■小林邦昭:The Room

収録:Rick Wakeman【1984】1981

異種格闘技戦を戦い終えたあたりから、猪木は重い糖尿病に苦しむようになり、プロレス界のナンバーワン・アスリートとしてのコンディションを維持できなくなります。そんな猪木に代わって人気を博したのが、天才レスラー佐山サトルでした。佐山はタイガーマスクとしてテレビ放送に登場するや大ブームを巻き起こしました。そんな佐山タイガーのマスクを毎度のように破り剥ぎ取ったヒール・レスラーのひとりが、佐山の先輩である小林邦昭でした。

小林邦昭の入場テーマ「The Room」は、プログレッシヴ・ロック・バンドのイエスに参加していたキーボーディストであるリック・ウェイクマンの曲。ジョージ・オーウェルの小説をもとに作られたコンセプト・アルバム『1984』の中の1曲です。昭和の新日本プロレスの選手テーマって、実はヒールの方が魅力的なものが多いと感じます。

■ハルク・ホーガン:Theme From Battlester Galactica

収録:【ザ・プロレスリング】1983

異種格闘技戦後の猪木の衰えは、まだ子供だった私から見ても隠せないものになっていました。そして猪木が40歳となる頃、世界中にあるプロレスのベルトをひとつにまとめようとIWGP が構想されました。猪木はシリーズ全試合を欠場するようにまでなっていたので、子供ながらに私はIWGP が猪木最後の花道で、このベルトを取ると同時に猪木が引退するのではないかと思っていました。しかしその優勝戦で猪木をKO して初代IWGP王者となったのがハルク・ホーガンです。ちなみにこの試合の舞台裏は関係者の証言も多く本にもなっているほどで、虚実入り混じる昭和プロレスの奥深さを思い知らされるものでもありました。

ハルク・ホーガンは様々な入場曲を使ってきましたが、漢字で「一番」と書かれたショートタイツを身につけ日本で活躍した頃は、「Theme From Battlester Galactica」という曲を使っていました。スター・ウォーズやスター・トレックの人気にあやかってアメリカで制作されたテレビドラマ『宇宙空母ギャラクティカ』の音楽です。

気をつけないといけないのは、『宇宙空母ギャラクティカ』のオリジナル・サウンドトラックは管弦楽であって、ハルク・ホーガンの入場時に流れたスモール・コンボでトランペットが高らかにテーマを吹きあげるものとは違います。ホーガンの使ったアレンジを作ったのは、ジャズ/フュージョン界で活躍したトランペッターのメイナード・ファーガソンで、これは彼のアルバム『Carnival』(1979) で聴くことが出来ます。

しかし、ファーガソン演奏のテイクがホーガン入場時に使われていたものであるのか、ここには疑問が残ります。アルバム「Carnival」を発表した時点でファーガソンは51歳。ギャラクティカのテーマを演奏するにはハイノートをヒットする必要がありますが、ファーガソンの演奏は年齢的な衰えもあり、かなり乱れています。ところが、少なくとも私が見た試合でのホーガン入場時のそれは、トランペットが非常に安定して聴こえます。他にも女性コーラスの声など、いくつか違って聴こえる部分があります。

確信はありませんが、ハルク・ホーガン入場時に使われたバージョンは、ファーガソンの編曲をベースにビクターが制作したレコード『ザ・プロレスリング』収録のものではないかと疑っています。このレコードには岡野等や荒木敏男といった日本を代表するスタジオ系ペッターが参加していますが、彼らであれば安定した演奏もうなづけるところです。

■前田日明:Captured

収録:Camel【Nude】1981

新日本プロレスの創設当初に入ってきた新弟子に、猪木は「強くなれ」「いずれ新日は今のプロレスと違う真剣勝負の格闘技に踏み込むから」と言って聞かせていたそうです。実際に猪木自身もそうした試合をいくつか戦いましたし、そう言って聞かせた弟子たちが、プロレス側から総合格闘技の道を切り開くキーマンにもなりました。こうした「格闘家としての猪木の夢」を引き継いだ代表例が、先にあげた佐山サトルや前田日明でした。猪木は事業の失敗から自分が作った新日から追われる形となりましたが、もしそれがなければ、新日を継いだのは佐山や前田だったかも知れません。そうなっていたら、プロレスと総合格闘技は分離することなく、スムーズに移行していたかもしれませんね。前田に対する猪木の期待は、坂口征爾も長州力も藤波辰爾も参加できなかった第1回IWGPに、前田を出場させたことにもあらわれています。

第1回IWGP の頃に前田が使っていた入場テーマは、アニメ主題歌であった「ダンバインとぶ」。この曲はアニソンだからといって馬鹿に出来ない名曲で、イントロ部分のスラッピング・ベースなどは抜群のカッコよさです。しかし前田日明の入場テーマとして有名なのは、プログレッシヴ・ロック・バンドのキャメルによる「Captured」でしょう。前田日明がこの曲を使い始めたのは、佐山サトルらと参加した第1次UWFが崩壊し、新日に出戻った時から。新日出戻り時には部分的に派手なパーカッションがダビングされましたが、これはキャメルのオリジナルにダビングされたものではないかと思われます。原盤主にもキャメルにも許諾を取ったとは思えないのですが、そのあたりが昭和なのでしょう。そして、新日を離れて以降も前田はこの曲を使い続けましたが、その時にはキャメルのアルバム『Nude』に収録されたものとは違う演奏になっていました。

■レコード高価買取に関するあれこれ

日本でプロレスラーごとに入場曲が割り当てられるようになったのは70年代後半から。既存曲ではなくある選手のために入場曲が作られたのは、藤波辰爾にあてられた「ドランゴン・スープレックス」あたりからと思いますが、この制作が78年です。以降、80年代にはプロレスの入場曲を扱ったオムニバスが大量に作られるようになりましたが、その多くはオリジナル音源を収録していませんでした。理由は、オムニバス・レコードをリリースしようとするレコード会社がその原盤権を持っているとは限らないため。面倒な交渉や手続きをするより、自分たちで新録してしまった方が早いという判断でしょうが、これがオリジナル音源でないオムニバスの乱造に繋がったものと思われます。しかしファンが聴きたいのは、会場で流れていたあのオリジナルですよね。

昭和プロレスのあの素晴らしかった入場曲を聴きたいのであれば、オリジナル盤を探す旅をする事になるでしょうが、それはきっと色々な素晴らしい音楽に出会える実に素晴らしい旅になると思います。なにせ、オリジナルはマンドリル、ジェフ・ベック、リック・ウェイクマン、キャメル…とにかくロックの一流どころ揃いで、しかもけっこう通好みのところを突いているのですから。

■関西買取.com編集部が一押しプッシュしているレコード買取店をサイトメニューにご紹介

編集部には猪木世代、いわゆる昭和のおっさんスタッフで占められているので、猪木が亡くなったときは、当編集部で追悼記事をやろう!と、みんな賛成の闘魂をペンに込めて、今回の記事に挑みました。

読者の皆さんはお楽しみいただけましたでしょうか?

ということで、おすすめの関西(大阪、神戸兵庫、京都、奈良、和歌山、三重)のレコード高価買取店を紹介しておりますので、売却や買取を考えている方はぜひ参考にされてはいかがだろうか。炎のファイター、、、ぼくらの青春時代、輝かしい時代をありがとう。猪木さん。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう。