ロック編からしばらく時間が空いてしまいましたが、今回はジャズのレコード・ジャケットの名作をご紹介させていただこうと思います。

1940年代後半、レコードはシェラック盤(SP)からビニール盤(現在のLPやEP)に移行しました。SP盤時代のレコードは、メーカーが作った簡素な袋に入れてある程度だったので、ビニール盤登場からがレコード・ジャケットの始まりと言っていいでしょう。1940年代末と言えば大戦が終わって間もなくの頃で、終わってみれば戦場とならなかったアメリカが世界の覇権を握った瞬間でもありました。ロックはまだ登場していなかったので、ジャケット・アートの歴史はジャズとともに始まったといっても過言ではありません。

そんなちょっと大人で知的、そして時代を感じるジャズ・レコードのアートワーク作品を、独断と偏見でご紹介させていただこうと思います。

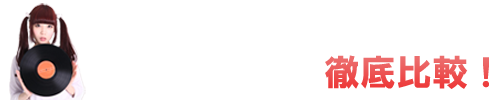

■Lee Wiley / Night In Manhattan (Columbia, 1951)

このレコード、元々は10インチ盤でリリースされており、その頃はジャケット・デザインが違います。今回紹介させていただきたいのは55年に12インチ・レコードとしてリイシューされた際のジャケットです。

私もレコードのジャケット・デザインをしたことが何度かありますが、難しいのは音と絵は違うものである点で、レコードに含まれている音楽とまったく違う絵を合わせるわけにはいきません。必然レコード・ジャケットは、その音楽の背景にあるものか、その音楽が目指したものなどを表象させる所に行き着いていきます。

リー・ワイリーの名作レコード『ナイト・イン・マンハッタン』のジャケットが表象したものは、1920年代から戦後までというモダン以前のジャズが、アメリカ文化の中で占めた位置ではないでしょうか。戦前の20世紀アメリカと言えば、ジャズのほかにロスト・ジェネレーションを大きな文化として挙げる事が出来るでしょうが、74年にロスト・ジェネレーション文学の傑作『華麗なるギャツビー』が映画化された際、世界恐慌直前のアメリカで成り金となった富裕層が、イブニング・ドレスを着てジャズをバックにパーティーを行っている様が描かれました。「マンハッタンの夜」というアルバムタイトルにこのジャケット・デザインは、古き良きジャズを歌ったこのレコードのコンテキストを見事に説明したデザインと感じます。

■The Lionel Hampton Quartet (Clef, 1953)

ジャズの初期のレコード・ジャケットを手掛けた人物に、デヴィッド・ストーン・マーチンというイラストレーターがいます。ビニール盤の時代となった時、ブルーノートを創設したアルフレッド・ライオンは、ジャケット・デザイン自体がレコードの価値に繋がると考えたそうですが、それは他のレーベルも同じだったでしょう。アメリカ戦時情報局のアート・ディレクターだったマーチンのイラストはそれ自体がアートでした。

名作が多いマーチンのジャケット・イラストですが、彼は音と絵を繋げるため、ミュージシャンの動きを視覚化するジャケットをいくつか残しました。ライオネル・ハンプトンのレコードでは、ヴィブラフォンを演奏するハンプトンの指さばきとマレットの動きをいくつも重ねて表現、これは写真では出来ない絵画ならではのアートでした。

■Gil Mellé / Patterns In Jazz (Blue Note, 1956)

デザインに具象を使ってしまうと、どうしても象徴的な意味を持ってしまいます。それでは象徴を禁じたイスラムのように抽象を使ったらよいのではないか…そう考えたのかどうか分かりませんが、リトグラフ、バウハウス、さらにアメリカのミッド・センチュリー・デザインを合わせたような、ポール・ベイコンとジョン・ハーマンセイダーによるこの抽象度の高いグラフィック・アートは見事のひとこと。私的にはナンバーワンのジャズ・ジャケットです。このレコード、音楽も素晴らしいです。

■Bill Evans / New Jazz Conceptions (Riverside, 1957)

音楽は音楽であって他のものではないとする考え方を、絶対音楽と言います。クラシックで象徴的なタイトルをつけず「交響曲第1番」とだけ呼んだりする背景には、こうした考え方があります。もしそういう考え方に立った場合、どういうジャケットが最善かというと、ミュージシャンの写真をレイアウトしてしまう事ではないでしょうか。ジャズのジャケットにミュージシャンのポートレイトが多い最大の理由は、これではないかと思います。

そうしたミュージシャン写真のジャケットの中から独断でナンバーワンをあげるとすれば、ビル・エバンスの初リーダー作です。20世紀という時代を象徴するビルの路地裏で紡がれる音楽、知性的でスーツを着ているが夜鷹のような存在で…色々なものが見事に映されていると感じます。

■The Giuseppi Logan Quartet (ESP, 1965)

大戦で最大の勝者であったはずのアメリカ合衆国でしたが、60年代に入るとその指針が決して完全なものではなく、公民権運動やベトナム戦争といった歪みとなってあらわれ始めました。フリージャズは音楽であるだけでなく、そうした背景を内包していたものが多くありました。

人が溶け出すような見事なデザインを持つジュゼッピ・ローガンのデビュー・アルバムのアートワークは、そうしたフリージャズの混沌として過激な様相を見事に表したものでした。

■John Butcher & Mark Sanders / Daylight (Emanem, 2012)

知る人ぞ知るフリー・インプロヴィゼーション系の佳作です。これは完全に私の趣味でしかないのですが、ロフトで培われた音楽の現場を象徴するかのような写真、ハイコントラスト化された画像処理など、ジャケット・デザインをどうしても紹介したくて選びました。入手困難な1枚ですが、実は日本でも解説つきで流通しています。

■20世紀の音楽はレコードと共に

ジャズはロックよりも生まれが早く、アメリカの20世紀という時代を反映した音楽でもありました。またロックが生まれた後は大人向けの音楽と若者向けの音楽という棲み分けも出来ました。そのどちらも、ジャケットのセンスにもあらわれたように思います。また、ジャズは時代とともにフリージャズやモードなど音楽性を広げていきましたが、それすらもジャケットに反映されていたと感じます。ライブや配信などによる音楽需要が増した事と比べると、20世紀の音楽はよりレコードと共にあった文化だったかも知れません。